2,800回例会 2014.11.28(金) No.2,691

| 司 会 |

三澤清司 SAA

|

| ゲストビジター

|

諏訪中学校図書館司書 田村満利子様

|

| 出席報告

|

本日75.68% 13名欠席、前回訂正90.00% 5名欠席

|

| ラッキーナンバー

|

No.9 藤井晴康君

|

ニコニコボックス 親睦・クラブ親善委員会 高橋正司委員長

|

12月19日、ぬのはんにて忘年例会を開催します。多くの会員の方、ご家族の方の出席をお願いします。

|

| ・ |

平林明君、玉本広人君

田村先生、先日の図書寄贈式ではお世話になりました。本日はよろしくお願いいたします。

|

| ・ |

岩波寿亮君

諏訪中の田村先生、今日はよろしくお願いします。

|

| ・ |

小口武男君

連続欠席して申し訳ありません。

|

| ・ |

大和眞史君

末娘が結婚しました。

4回連続休みました。すみません。信大の講義に通っておりました。

|

| ・ |

藤井晴康君

ラッキーナンバーに当って。

|

会長告知 平林明会長

|

今日はニコニコボックスについてお話をします。

大正12年の関東大震災後に東京RCは被災者保護として東京孤児院に新築一棟を寄贈して、これをロータリー・ホームと名付け、以降10年後の修理を含めて東京クラブの社会奉仕事業としてその維持が図られました。大正13年に東京ロータリー・ホームの開館、贈呈式が行われました。その時に東京クラブの会員の6割が家族を伴って参列し、これが日本におけるロータリー家族会の始まりといわれています。さらにこの孤児院について後日談があります。昭和10年に孤児院の子供たちを多摩川園に連れて行こうということになリました。その資金をどうするかということで関幸重という人がダンボール箱を持って会員の中を廻り、600円の資金を集め、これで子供たちを多摩川園に連れて行くことが出来たのです。これがニコニコ箱の起源といわれ、後にダンボール箱に代えてエビスさんの顔を彫った箱を三越に注文し、ニコニコ箱としての機能を働かせたのです。この箱は今でも東京RCにあるそうです。

このニコニコ箱の起源については異説もあり、それより以前の昭和5年に大阪RCで例会に遅刻したら50銭とか1円とか入れる罰金箱がペナルティボックスとして誕生しました。そして昭和11年に大阪クラブの社会奉仕委員長の藤原九十郎氏がペナルティボックスの代わりにニコニコボックスを提案しました。祝い事があった時ニコニコして寄付をお願いしたそうです。これが元祖であるという話もあります。

歴史上では、1905年のシカゴでの第三回例会で欠席者に50セントの罰金を課したファインボックスが原点です。1908年にはクラブからの連絡に返信しなかった人にも罰金を課しましたが、ポール・ハリスは会員のプライドを汚すので、罰金に限らず記念すべき事や祝い事などにも適用させるようにしました。1924年頃には例会場の四隅にボックスを置き記念すべき事があった時お金を入れました。このやり方が日本に伝わったようです。そして日本ではニコニコボックスとして独自の発展を遂げましたが、アメリカでは既に過去のものとなっています。

|

幹事報告 玉本広人幹事

| ◇ |

12月例会予定ですが、5日:「2014年を振り返って」(関口会員・伴在会員)、12日:年次総会、19日:忘年例会となります。

|

| ◇ |

先週22日、平林会長がスポーツ少年団の創立40周年記念式典に出席しました。記念誌を回覧します。

|

クラブフォーラム 図書寄贈事業報告

| ◇ |

社会奉仕委員会 岩波寿亮副委員長

|

|

今日は諏訪中学校から図書館司書の田村満利子先生をお招きし「学校図書館で出会った心に残る本の紹介と読み聞かせ」を行っていただきます。田村先生、よろしくお願いいたします。

|

岩波寿亮副委員長

|

| ◇ |

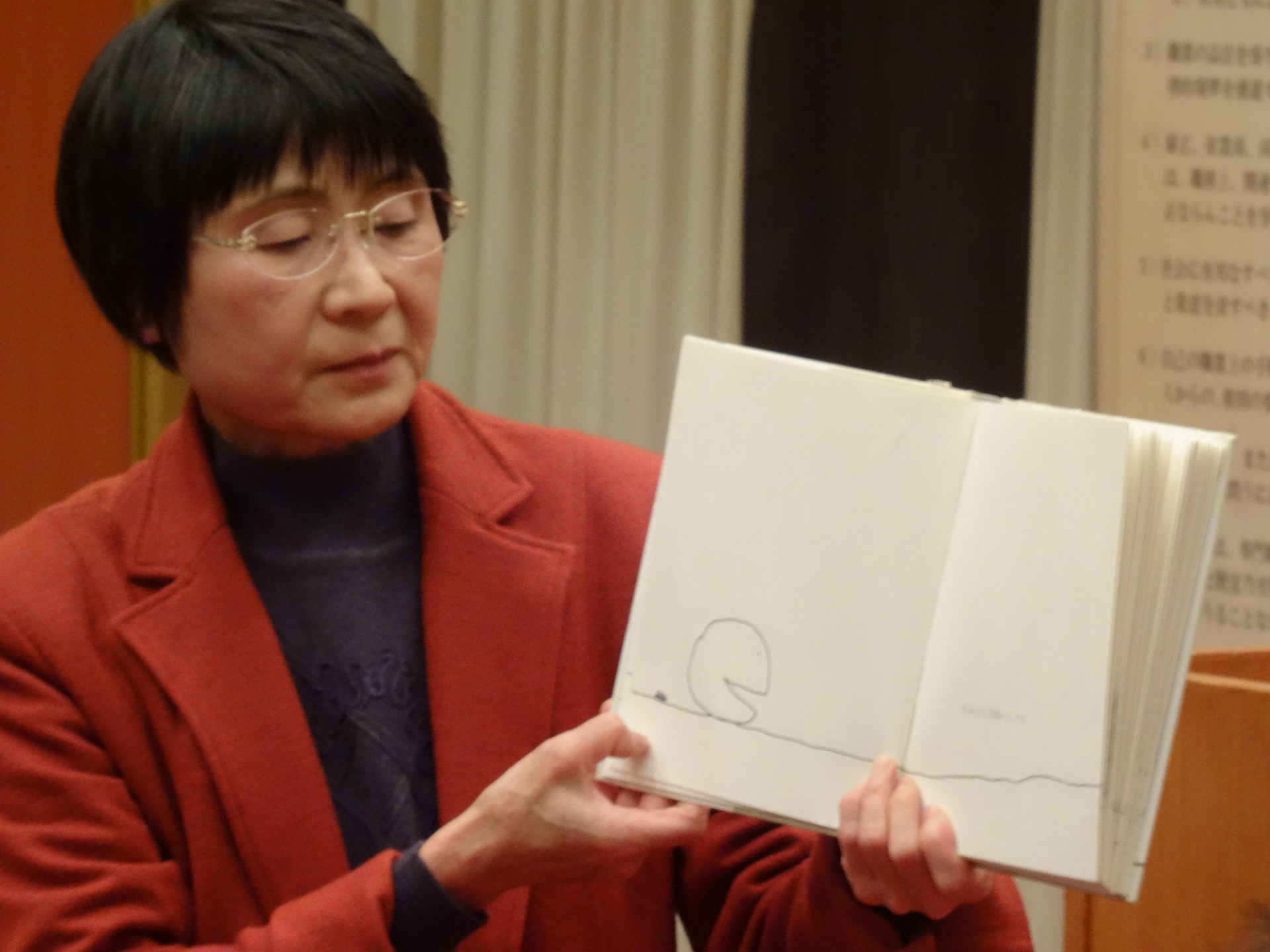

諏訪中学校図書館司書 田村満利子様

|

|

過日は図書館に図書カードのご寄贈をいただきまして本当にありがたく思っています。大切に使わせていただきたいと思います。それでは私が学校図書館を回って見て、その中で心に残った本をご紹介させていただきたいと思います。

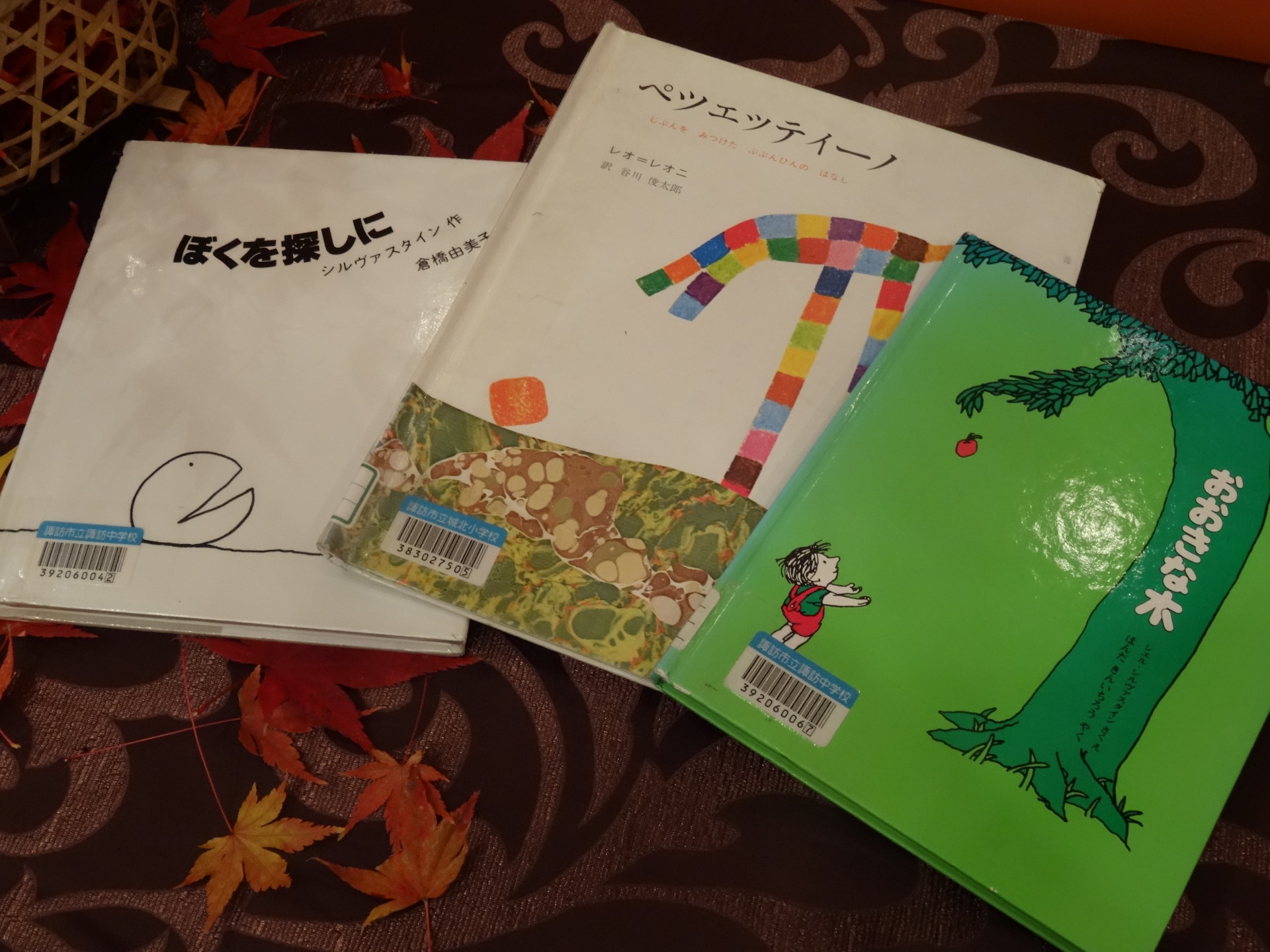

最初にご紹介したい本は『ぼくを探しに』シルヴァスタイン作です。

(読み聞かせいただきました)

人は何かを探しながら人生というものを歩いていく、それぞれ欠けているものは違うけれど、それを見つけるために一生懸命生きていく、たとえ欠けているものが見つかって100%の自分を取り戻せたとしても、それが果して幸福なのか、そういうことを考えさせられる一冊です。

次に『ペツェッティーノ』レオ=レオニ作です。

(読み聞かせいただきました)

自分自身というものを認識し自分を肯定することができる、それは長い人生を歩いてきた時にブレない指針になるのではと思います。“自分探し”のヒントを与えてくれる一冊です。

最後に締め括りとして『おおきな木』シルヴァスタイン作です。

(読み聞かせいただきました)

読む度に目頭が熱くなる本です。りんごの木のいじらしい無償の愛、母性にも似た愛が感じられます。胸を打つ一冊です。

司書という仕事は時にはとても嬉しいことがあります。最後にそのエピソードを一つご披露します。

私が4年間小学校に行っていた時、一人の女の子がいました。その子が6年生もそろそろ終わりになる冬、図書館に来て、面白い本ないって聞きにきてくれました。私は『はなはなみんみ物語』(わたりむつこ作)という本を渡しました。小人の“はなはな”と“みんみ”という子供とその家族のお話です。しばらくして担任の先生が私にその子の日記を持って来てくれました。そこには“この本と出会うために私は6年間図書館に通っていたんだと思いました”と書かれてありました。その時はたいへん嬉しく、司書という仕事は、その子の人生の中で何か琴線に触れるような本と結び付けてあげることができる、とても価値ある仕事、やりがいのある仕事だ、ということを再認識しました。このような体験から、司書という仕事を長い間頑張って続けてこれるのだと思いました。

|

|

International District 2600

諏訪ロータリークラブ週報

International District 2600

諏訪ロータリークラブ週報