| ◇ |

4月15日開催予定の花見例会は中止とし通常の例会に変更します。 |

| ◇ |

5月のゴルフ例会については開催する予定でいます。 |

| ◇ |

秦野クラブから地震のお見舞いの電話をいただきました。秦野クラブは50周年記念行事を中止し、

義援金を募集する事業に変更したという連絡が入りました。 |

| ◇ |

当クラブにおきましても、100万円を目標に義援金を募りたいと思います。3月25日までに振り

込み、または現金納付の場合は次回25日の例会にご持参下さい。目標額に不足の場合は例会費及び予備費の方から補填します。 |

| ◇ |

訃報がありました。伊那クラブのパストガバナー地区顧問の藤沢今正様が3月11日にお亡くなりに

なりました。 |

| ◇ |

JTB中部の出向で、株式会社日報ツーリスト営業部長の岡村さんが新会員として推薦されました。

|

| ◇ |

ローターアクトクラブの30周年の記念行事が6月19日に変更されました。 |

| ◇ |

ニュージーランド地震災害義援金は31,000円でした。 |

| ◇ |

三井章義会員からの報告です。栄村の地震災害に対して、2600地区として50万円の見舞金の

支出が決定されました。 |

職業奉仕委員会 三澤清司委員長

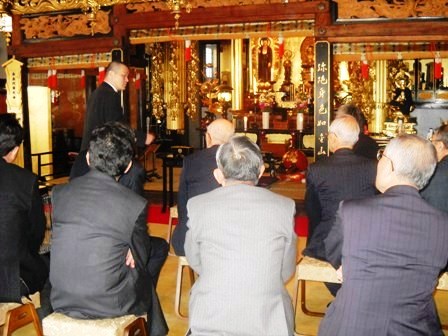

諏訪日赤病院の職場訪問に続き、今回2回目の職場訪問例会と言うことで「法光寺」さんを会場に開催

しました。

講話 法光寺 小口秀孝住職(会員)

本日は当寺を含めた寺町界隈のお話と当寺墓地に眠る先人(賢人)の生き方にスポットをあててみた

いと思います。

この辺のお寺は1500年代後半から1600年代後半に多くの寺が建立されました。武田氏や高島藩に深く関係するお寺が多く、岡村

政庁が設置されたことや地形的な理由からお寺が集まったという説もあります。当寺の創立は茅野上原に上原五山があり、その内の2ケ寺

が合併して諏訪手長神社の別当寺として石段下現裁判所の位置に寺が移されました。その後焼失して1645年に高島藩家老小澤主膳亮正

茂によって現在地に建立されました。

次に当寺墓地に眠る3名の賢人についてご紹介します。

最初に「蓼科諏訪保養学園」の創始者小澤侃二氏(1866〜1956)です。小澤氏の先祖は法光寺再興の祖、小澤家の子孫です。幼

児期から虚弱児童であり、特に健康に気を使い将来医者になることを目指しました。明治21年東京帝国医科大学別課を卒業し、赤門前第

一病院会に勤務していましたが、兄の死により上諏訪の生家に帰り医院を開業し父母の孝養に尽くしました。早くから国民が心身ともに健

康になるには子供のころからきちんと健康管理をすることが大切であると考え、自宅の庭の隅に砂場と鉄棒を設置し子供たちに開放しまし

た。

|

小口住職による講話

|

また、小澤氏は蓼科高原の自然環境、温泉に注目し、上諏訪児童愛護会の宿泊施設を建設し、毎年夏季期間中に虚弱の子供たちを引率し

て体育の訓練をして成果を収めました。戦争で中断しましたが終戦後、施設は諏訪市に無償譲渡され今に至っています。

小澤氏は衛生や健康管理に熱心であり、その実現のため町会議員に立候補し、草履ばきで角間新田上流の水源を調査して水道を引水する

事業や六斗川のほとりに火葬場を新設する事業に取り組みました。その仕事が済むや「私のやるべきことは終わった」と言って即刻町会議

員を辞職し、辞職後、再び医者としてチフスの流行を根絶するために、片羽町に独力で諏訪細菌検査所を設置し根絶に努力しました。大正

14年から諏訪郡医師会の経営となりました。

小澤氏は生涯を通じて山を愛し、蓼科高原で虚弱児童と共に過ごす林間学校の生活を楽しみにしていました。病院にあっては誠心誠意患

者さんに接し、困っている人には薬代を請求することはありませんでした。

中川紀元氏 |

次に洋画家、中川紀元氏(1892〜1972)です。

中川氏は明治25年2月11日、上伊那郡朝日村(現辰野町)有賀家に生まれ名

を紀元次と言いました。諏訪中学校に首席で入学し、開校以来の秀才として卒業しました。卒業後、東京美術学校彫塑科に進学しましたが、

美術学校の現状に失望し半月で退学、中退後洋画に転向し、藤島武二、石井伯亭、正宗徳三郎に師事しました。23歳で玉川小学校代用教

員となり二科展に初入選し、24歳で上諏訪町の中川コトと結婚し中川家を継ぎ中川紀元となりました。高島小学校代用教員を務めました

が27歳で渡欧して洋画家マチスに師事しました。帰国後再び二科展活躍するとともに、37歳で多摩帝国美術学校西洋画科教授に就任し

ました。53歳で空襲を受け東京の自宅が全焼、伊那の生家へ10年間疎開し、信州美術会を結成しました。

|

54歳で日展審査員となり、55歳で二紀会を創立しました。彼の淡々とした水のごとき交友は多くの人々の心をとらえ、度胸が良くて

、奔放でありました。戦前の華々しい活躍に比べ、戦後の中川氏はひたすら自分の絵を描き続けます。油絵具と言う素材を用いながら東洋

的境地を描く紀元独自の画法が評価され、日本芸術院恩腸賞受賞しました。酒と義太夫をこよなく愛し、中川氏の動きは彼独自の人間味で

名利にとらわれることなく美術界に超然と存在し続け、人生の達人でもありました。中川氏は自ら描いた観音様に見守られて永遠の眠りに

つきます。どの分野にも通じるが技術や技法には限界があり、理論ではなくその人の歩んだ生き様や感性に裏付けされることにより本物に

なっていきます。

3人目は上諏訪商人と育英と言うことで活躍された飯田太金治氏(明治2年〜昭和13年)です。上諏訪商人とは具体的には桑原町の3

名の代表的な商人を指します。飯田太金治(砂糖商)、土橋源造(醸造業)、武川又兵衛(呉服商)により三如会が結成され、育英・公共

・慈善事業に私財を投げ打ち陰徳を施しました。

土橋氏、武川氏は三如会の活動のほかに個人で育英会や寄宿舎を設立し、貧しい学生への学費補助をし、近代日本を背負う多くの人材を

輩出しました。

飯田太金治氏は社会事業団体「完盟会」を組織し、台湾震災義援金、インド震災救援金、東北窮民救済金、第5連隊遭難者義援金など地

元はもちろん、国内海外まであらゆる災害に義援金を送ったほか、高島学校基本財産、済生会、米価高騰救済金、県育英基金など当時のお

金で総額2万円以上の資金を提供しています。特に三商人は名も代償も求めることなく若者が社会に巣立つことのみを喜びとし、それぞれ

の生涯を閉じました。これらの事績は近代日本を築いた学者、実業家、政治家、教育者らの手紙や追悼文集により明らかになっています。

|

唐沢山 阿弥陀寺

|

逝く時は別々であるが葬るところは一つにしたいということで、唐沢山阿弥陀寺の墓地に葬られました。飯田氏は昭和31年3月11日

に70歳の生涯を閉じましたが、家族に支えられながら温泉に入って身を清め、見舞客一人一人に挨拶をして形見を渡し念仏を唱えなが

らの臨終でした。飯田氏が亡くなった後、町の有志300人がお金を出し合って、当寺の境内に中村不折の書による飯田翁の徳を顕彰する

碑が建立されその徳を偲びました。

法光寺 本堂内部 |

秘仏 地蔵三尊仏 |

手長神社の本地仏御開帳 |

小口住職による説明 |

本堂正面 |

山門から境内を望む |

〒392-0027 長野県諏訪市湖岸通り3−2−9 ぬのはん 8:00〜18:00(火・金)

TEL:0266-52-5500 FAX:0266-52-5636 E-Mail:suwarc@nunohan.co.jp

Copyright:(C) 2010 Suwa Rotary Culb. All Rights Reserved.

|